-

मुझे यह कहना ही चाहिये कि यह एक जरूरी विषय को केन्द्र में रख कर लिखी गयी, एक जरूरी किताब है। मुझे इस बात की खास खुशी हुई कि दीपचन्द्र निर्मोही जी इतने निर्मोही नहीं निकले कि इस जरूरी काम से मुँह मोड़ लें। मैं मानता हूँ कि सभी गाँधीजनों का यह धर्म है कि वे गाँधी को ज्यादा-से-ज्यादा पढ़ें, समझें और समाज तक पहुँचाएँ। उस बेचारे गाँधी को हमने गोली ही नहीं मारी, दूसरी कई तरहों से भी उन्हें मारा है जिसमें उन्हें ठीक तरह से न समझना भी शामिल है। इसलिए भी यह किताब गाँधी के नमक का कर्ज अदा करने जैसी है। गाँधी की हत्या अब इतिहास में दफन हो चुकी सच्चाई है। हमने उस कोई 80 साल के बूढ़े आदमी को तीन गोलियों से बींध दिया था। गाँधी मार डाले गये और उनका अन्तिम संस्कार भी हमने कर दिया। लेकिन गाँधी उन तीन गोलियों से मरे नहीं, यह बात हम भी जानते हैं जो गाँधी को मानते हैं; वे भी जानते हैं जो गाँधी को मारते हैं। जो गाँधी को मानते हैं वे अपने भरसक उनके मूल्यों को जिन्दा रखने में लगे हैं; जो गाँधी के विफल हत्यारे हैं वे कभी उनकी मूर्ति को तो कभी उनके फोटो आदि को मार कर देखते रहते हैं कि इससे यह आदमी मरता है या नहीं। तो जिन्दगी और मौत की ताकतों के बीच एक रस्साकशी-सी चल रही है। दीपचन्द्र निर्मोही जी जैसे लोग उन्हें मरने देने को तैयार नहीं हैं; सावरकर वाले उन्हें जीने की इजाजत देने को तैयार नहीं हैं। यह किताब इसी रस्साकशी का परिणाम है। दीपचन्द्र जी को इस बात का पूरा श्रेय है कि वे गाँधी से अपनी प्रतिबद्धता के प्रति कोई संशय रहने नहीं देते हैं फिर भी हत्यारे पक्ष के प्रति पूरी उदारता व सदाशयता बरत पाते हैं। उन्होंने बहुत स्रोतों से, बहुत सारे तथ्य जुटा कर हमारे सामने रख दिये हैं और किताब हमें सौंप कर, यह कहते हुए पीछे हट गये हैं कि अब निष्कर्ष आपका ! यह कठिन कसरत बन जाती है क्योंकि हम पाते हैं कि इतिहास की किताबें खोल कर भी लोग न इतिहास जान पाते हैं, न समझ पाते हैं। इसलिये भी इस किताब को पढ़ना एक चुनौती बन जाती है कि इससे आप खुद को जाँच सकते हैं कि दीपचन्द्रजी की किताब पढ़ कर आप सत्य तक पहुँच पाते हैं या नहीं। सच के बारे में हमारे एक शायर ने बड़े पते की एक बात लिखी है- "सच घटे या बढे तो सच न रहे/झठ की कोई इंतहा ही नहीं।" कमोवेश ऐसा ही इतिहास के बारे में भी है। जो लिखा गया इतिहास है, वह आधा ही बताता है। बाकी परी तस्वीर बगैर कुछ जोड़े या छोड़े, आपको खुद ही समझनी व आंकनी पड़ती है। फासिज्म का चरित्र भी कुछ ऐसा ही है। उसका एक लक्षण यह है कि वह पूरी तरह सामने आता नहीं है। सावरकर को और हिन्दुत्व के सारे पैरोकारों को समझने में इतिहास के सामान्य पाठकों को यही दिक्कत आती है। वे कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी पाप-पुण्य के नाम पर, कभी संस्कृति और राष्ट्र के नाम पर आवाज लगाते हैं लेकिन अपना असली मकसद छिपा कर रखते हैं। यह किताब उस असली मकसद को समझने में हमारी मदद करती है। गाँधी का सन्दर्भ लेते हुए कई लोगों और कई प्रसंगों को स्वाभाविक विस्तार से लेखक ने लिखा है जिससे यह किताब गाँधी तक सीमित नहीं रह जाती है बल्कि कई स्थितियों को, कई गाँठों को समझने में हमारी मदद करती है। वन्दे मातरम् गान का पूरा सन्दर्भ देते हुए दीपचन्द्रजी जिस तरह बंकिम बाबू और उनके उपन्यास 'आनन्दमठ' को समझते व समझाते हैं, वह सब जानना बहुत जरूरी है। इससे यह समझना भी आसान हो जाता है कि गाँधीजी ने कैसी विकट चुनौतियों के बीच से भारतीय समाज की एकता को संभाल कर आजादी तक पहुँचाया था अन्यथा गृहयुद्ध की आग में जल कर गुलामी की हमारी बेड़ियाँ और भी मजबूत हो जातीं। अँग्रेजी राज को अपना अहोभाग्य समझने वालों में बंकिम बाबू अकेले नहीं थे बल्कि एक पूरा दर्शन ही उनके समर्थन में खड़ा हुआ था जिसे गाँधी को साथ भी लेना था और उसके विषदत भी तोड़ने थे। मनुस्मृति के सन्दर्भ में लेखक हमें भारतीय जाति-व्यवस्था के भीतर ले जाता है। यह पुस्तक का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। साम्प्रदायिक दुराव व जाति-प्रथा, ये दो ताकतें थीं जिनसे गाँधी ताउम्र जूझते रहे और हम कह सकते हैं कि इन दोनों ताकतों ने ही उनको लील भी लिया। भगवान बुद्ध के बाद जाति-व्यवस्था के खिलाफ जैसा विकट अभियान गाँधीजी ने छेड़ा, उसका सानी दूसरा कहीं मिलता नहीं है। भारतीय समाज का विघटन बचाते हुए वे इस अभियान को जितनी दूर तक और जितनी ऊँचाई तक ले जा सके, वह चमत्कार सरीखा लगता है। यह रचनात्मक विरोध गाँधीजी की अहिंसक कला के कारण ही सम्भव हुआ था। शिवाजी के कालखंड की, हिन्दी भाषा के जन्म व विकास की कहानी भी अत्यन्त सारगर्भित है। सावरकर और हिन्दुत्व के पूरे प्रसंग को भी लेखक ने प्रमाणों के साथ बड़ी बेबाकी से दर्ज किया है। जब आप किताब पूरी करते हैं तब आपको एक ज्ञान-यज्ञ से गुजरने का अहसास होता है। इसके पाठकों व चाहकों की संख्या बढ़े और वे वर्तमान भारत की चुनौतियों व खतरों को समझ भी सकें और उनका सामना भी कर सकें, इस कामना के साथ मैं यह किताब आपके हाथों में सौंपता हूँ। कुमार प्रशान्त 15 अगस्त, 2021 गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान,

मुझे यह कहना ही चाहिये कि यह एक जरूरी विषय को केन्द्र में रख कर लिखी गयी, एक जरूरी किताब है। मुझे इस बात की खास खुशी हुई कि दीपचन्द्र निर्मोही जी इतने निर्मोही नहीं निकले कि इस जरूरी काम से मुँह मोड़ लें। मैं मानता हूँ कि सभी गाँधीजनों का यह धर्म है कि वे गाँधी को ज्यादा-से-ज्यादा पढ़ें, समझें और समाज तक पहुँचाएँ। उस बेचारे गाँधी को हमने गोली ही नहीं मारी, दूसरी कई तरहों से भी उन्हें मारा है जिसमें उन्हें ठीक तरह से न समझना भी शामिल है। इसलिए भी यह किताब गाँधी के नमक का कर्ज अदा करने जैसी है। गाँधी की हत्या अब इतिहास में दफन हो चुकी सच्चाई है। हमने उस कोई 80 साल के बूढ़े आदमी को तीन गोलियों से बींध दिया था। गाँधी मार डाले गये और उनका अन्तिम संस्कार भी हमने कर दिया। लेकिन गाँधी उन तीन गोलियों से मरे नहीं, यह बात हम भी जानते हैं जो गाँधी को मानते हैं; वे भी जानते हैं जो गाँधी को मारते हैं। जो गाँधी को मानते हैं वे अपने भरसक उनके मूल्यों को जिन्दा रखने में लगे हैं; जो गाँधी के विफल हत्यारे हैं वे कभी उनकी मूर्ति को तो कभी उनके फोटो आदि को मार कर देखते रहते हैं कि इससे यह आदमी मरता है या नहीं। तो जिन्दगी और मौत की ताकतों के बीच एक रस्साकशी-सी चल रही है। दीपचन्द्र निर्मोही जी जैसे लोग उन्हें मरने देने को तैयार नहीं हैं; सावरकर वाले उन्हें जीने की इजाजत देने को तैयार नहीं हैं। यह किताब इसी रस्साकशी का परिणाम है। दीपचन्द्र जी को इस बात का पूरा श्रेय है कि वे गाँधी से अपनी प्रतिबद्धता के प्रति कोई संशय रहने नहीं देते हैं फिर भी हत्यारे पक्ष के प्रति पूरी उदारता व सदाशयता बरत पाते हैं। उन्होंने बहुत स्रोतों से, बहुत सारे तथ्य जुटा कर हमारे सामने रख दिये हैं और किताब हमें सौंप कर, यह कहते हुए पीछे हट गये हैं कि अब निष्कर्ष आपका ! यह कठिन कसरत बन जाती है क्योंकि हम पाते हैं कि इतिहास की किताबें खोल कर भी लोग न इतिहास जान पाते हैं, न समझ पाते हैं। इसलिये भी इस किताब को पढ़ना एक चुनौती बन जाती है कि इससे आप खुद को जाँच सकते हैं कि दीपचन्द्रजी की किताब पढ़ कर आप सत्य तक पहुँच पाते हैं या नहीं। सच के बारे में हमारे एक शायर ने बड़े पते की एक बात लिखी है- "सच घटे या बढे तो सच न रहे/झठ की कोई इंतहा ही नहीं।" कमोवेश ऐसा ही इतिहास के बारे में भी है। जो लिखा गया इतिहास है, वह आधा ही बताता है। बाकी परी तस्वीर बगैर कुछ जोड़े या छोड़े, आपको खुद ही समझनी व आंकनी पड़ती है। फासिज्म का चरित्र भी कुछ ऐसा ही है। उसका एक लक्षण यह है कि वह पूरी तरह सामने आता नहीं है। सावरकर को और हिन्दुत्व के सारे पैरोकारों को समझने में इतिहास के सामान्य पाठकों को यही दिक्कत आती है। वे कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी पाप-पुण्य के नाम पर, कभी संस्कृति और राष्ट्र के नाम पर आवाज लगाते हैं लेकिन अपना असली मकसद छिपा कर रखते हैं। यह किताब उस असली मकसद को समझने में हमारी मदद करती है। गाँधी का सन्दर्भ लेते हुए कई लोगों और कई प्रसंगों को स्वाभाविक विस्तार से लेखक ने लिखा है जिससे यह किताब गाँधी तक सीमित नहीं रह जाती है बल्कि कई स्थितियों को, कई गाँठों को समझने में हमारी मदद करती है। वन्दे मातरम् गान का पूरा सन्दर्भ देते हुए दीपचन्द्रजी जिस तरह बंकिम बाबू और उनके उपन्यास 'आनन्दमठ' को समझते व समझाते हैं, वह सब जानना बहुत जरूरी है। इससे यह समझना भी आसान हो जाता है कि गाँधीजी ने कैसी विकट चुनौतियों के बीच से भारतीय समाज की एकता को संभाल कर आजादी तक पहुँचाया था अन्यथा गृहयुद्ध की आग में जल कर गुलामी की हमारी बेड़ियाँ और भी मजबूत हो जातीं। अँग्रेजी राज को अपना अहोभाग्य समझने वालों में बंकिम बाबू अकेले नहीं थे बल्कि एक पूरा दर्शन ही उनके समर्थन में खड़ा हुआ था जिसे गाँधी को साथ भी लेना था और उसके विषदत भी तोड़ने थे। मनुस्मृति के सन्दर्भ में लेखक हमें भारतीय जाति-व्यवस्था के भीतर ले जाता है। यह पुस्तक का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। साम्प्रदायिक दुराव व जाति-प्रथा, ये दो ताकतें थीं जिनसे गाँधी ताउम्र जूझते रहे और हम कह सकते हैं कि इन दोनों ताकतों ने ही उनको लील भी लिया। भगवान बुद्ध के बाद जाति-व्यवस्था के खिलाफ जैसा विकट अभियान गाँधीजी ने छेड़ा, उसका सानी दूसरा कहीं मिलता नहीं है। भारतीय समाज का विघटन बचाते हुए वे इस अभियान को जितनी दूर तक और जितनी ऊँचाई तक ले जा सके, वह चमत्कार सरीखा लगता है। यह रचनात्मक विरोध गाँधीजी की अहिंसक कला के कारण ही सम्भव हुआ था। शिवाजी के कालखंड की, हिन्दी भाषा के जन्म व विकास की कहानी भी अत्यन्त सारगर्भित है। सावरकर और हिन्दुत्व के पूरे प्रसंग को भी लेखक ने प्रमाणों के साथ बड़ी बेबाकी से दर्ज किया है। जब आप किताब पूरी करते हैं तब आपको एक ज्ञान-यज्ञ से गुजरने का अहसास होता है। इसके पाठकों व चाहकों की संख्या बढ़े और वे वर्तमान भारत की चुनौतियों व खतरों को समझ भी सकें और उनका सामना भी कर सकें, इस कामना के साथ मैं यह किताब आपके हाथों में सौंपता हूँ। कुमार प्रशान्त 15 अगस्त, 2021 गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान, -

Sale!

writer - Bhagwan Singh pages - 245 Sahitya Upkram

writer - Bhagwan Singh pages - 245 Sahitya Upkram -

Sale!

विष्णु नागर जैसी समय की दस्तावेजी व्यंग्य पकड़ सचमुच दुर्लभ है!

विष्णु नागर जैसी समय की दस्तावेजी व्यंग्य पकड़ सचमुच दुर्लभ है! -

Sale!

कविता प्रकृति से ही केन्द्राभिसारी (centrifugal) होती है। इस युग में भी, जब 'सन्तन' को 'सीकरी' से काम पड़ जाता है कभी-कभी, और 'फकीर' बने रहने का आत्मबल नहीं जुटा पाते साहित्यकार-व्यवस्था-विरोध का तेज उनमें होता है। ऐसे में 'व्यवस्था', 'प्रबन्धन' या 'सत्ता' से जुड़े लोग जब कविता लिखते हैं- उन्हें आत्मालोचन, संशयात्मक विश्लेषण के वे ही आघात झेलने होते हैं जो रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 'गोरा' ने झेले थे! कविता एक सार्वजनिक आँगन है-'चौराहा' और 'देहली' के बीच की जगह! चूँकि वह सबका 'स्पेस' है-'घुसपैठिया' वहाँ कोई होता नहीं ! जैसे कोई 'गा' सकता है, कोई 'लिख' भी सकता है! एक हाइड-पार्क है कविता! खिड़की खोलने का मूलाधिकार आप किसी से भी कैसे छीन सकते हैं ? वैकल्पिक विश्व की एक 'तड़प' तो सबके भीतर होती है- 'संज्ञा' की विडम्बनाएँ करीब से देखने वालों के भीतर क्यों नहीं हों भला ? बड़े शहरों के 'गरीब' और कस्बों के निम्न मध्यवर्गीय 'मुहल्लों' में एक दृश्य आम होता है! फुटपाथ पर ही 'खाट' या 'मचिया' बिछी है-हुक्का सजा है, धूप में सब्जियाँ कतरी जा रही हैं, हो रहा है-विचार-विनिमय, बच्चे 'डेंगा-पानी' खेल रहे हैं! फुटपाथ पर बँधी गायें भी रँभा रही हैं.... चल रहा है जीवन-चक्र और जीवन का गाझिन सूत्र सुलझाए जाने का सरस सिलसिला भी ! जीवन के गाझिन सूत्र सुलझाए जाने का सरस सिलसिला ही है कविता- यहीं से विकासजी की कविताओं के सूत्र भी पकड़े जा सकते हैं। सार्वजनिक खाट की तरह ही उन्होंने 'कुर्सी' फुटपाथ पर उतारी है। राजनीतिक प्रभुता की एक सत्ता होती होगी, पर उसके समानांतर सांस्कृतिक जीवन की सत्ता कम महत्त्वपूर्ण नहीं। सुनहरे पाए वाली एक सुनहरी कुर्सी के बरक्स सुतली और मूँज की तिपाइयाँ कम बड़ा 'आसन' नहीं। सच्चे सिंहासन तो मूँज की तिपाइयाँ हैं-विकासजी की कविता ये ही समझने की ताकत पैदा करती हैं! सहज बातचीत की लय में बढ़ने वाली ये छोटी-बड़ी कविताएँ हैं तो विमर्श प्रधान किन्तु बोझिल नहीं ! आत्ममंथन से अधिक ये 'पर्यवेक्षण' की कविताएं हैं! विज्ञान के विद्यार्थी जैसी तटस्थता से वे अपनी प्रैक्टिकल फाइल के तीन कॉलम बनाते हैं—प्रयोग-निरीक्षण और निष्कर्ष - उनकी कविता जीवन को तर्क निकष पर कसती है ! अलग-अलग जीवन-सन्दर्भ कविता में नए ढंग से अनुस्यूत कैसे हो सकते हैं- इसके दो खूबसूरत उदाहरण 'शंघाई' और 'यूटोपिया' हैं।

कविता प्रकृति से ही केन्द्राभिसारी (centrifugal) होती है। इस युग में भी, जब 'सन्तन' को 'सीकरी' से काम पड़ जाता है कभी-कभी, और 'फकीर' बने रहने का आत्मबल नहीं जुटा पाते साहित्यकार-व्यवस्था-विरोध का तेज उनमें होता है। ऐसे में 'व्यवस्था', 'प्रबन्धन' या 'सत्ता' से जुड़े लोग जब कविता लिखते हैं- उन्हें आत्मालोचन, संशयात्मक विश्लेषण के वे ही आघात झेलने होते हैं जो रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 'गोरा' ने झेले थे! कविता एक सार्वजनिक आँगन है-'चौराहा' और 'देहली' के बीच की जगह! चूँकि वह सबका 'स्पेस' है-'घुसपैठिया' वहाँ कोई होता नहीं ! जैसे कोई 'गा' सकता है, कोई 'लिख' भी सकता है! एक हाइड-पार्क है कविता! खिड़की खोलने का मूलाधिकार आप किसी से भी कैसे छीन सकते हैं ? वैकल्पिक विश्व की एक 'तड़प' तो सबके भीतर होती है- 'संज्ञा' की विडम्बनाएँ करीब से देखने वालों के भीतर क्यों नहीं हों भला ? बड़े शहरों के 'गरीब' और कस्बों के निम्न मध्यवर्गीय 'मुहल्लों' में एक दृश्य आम होता है! फुटपाथ पर ही 'खाट' या 'मचिया' बिछी है-हुक्का सजा है, धूप में सब्जियाँ कतरी जा रही हैं, हो रहा है-विचार-विनिमय, बच्चे 'डेंगा-पानी' खेल रहे हैं! फुटपाथ पर बँधी गायें भी रँभा रही हैं.... चल रहा है जीवन-चक्र और जीवन का गाझिन सूत्र सुलझाए जाने का सरस सिलसिला भी ! जीवन के गाझिन सूत्र सुलझाए जाने का सरस सिलसिला ही है कविता- यहीं से विकासजी की कविताओं के सूत्र भी पकड़े जा सकते हैं। सार्वजनिक खाट की तरह ही उन्होंने 'कुर्सी' फुटपाथ पर उतारी है। राजनीतिक प्रभुता की एक सत्ता होती होगी, पर उसके समानांतर सांस्कृतिक जीवन की सत्ता कम महत्त्वपूर्ण नहीं। सुनहरे पाए वाली एक सुनहरी कुर्सी के बरक्स सुतली और मूँज की तिपाइयाँ कम बड़ा 'आसन' नहीं। सच्चे सिंहासन तो मूँज की तिपाइयाँ हैं-विकासजी की कविता ये ही समझने की ताकत पैदा करती हैं! सहज बातचीत की लय में बढ़ने वाली ये छोटी-बड़ी कविताएँ हैं तो विमर्श प्रधान किन्तु बोझिल नहीं ! आत्ममंथन से अधिक ये 'पर्यवेक्षण' की कविताएं हैं! विज्ञान के विद्यार्थी जैसी तटस्थता से वे अपनी प्रैक्टिकल फाइल के तीन कॉलम बनाते हैं—प्रयोग-निरीक्षण और निष्कर्ष - उनकी कविता जीवन को तर्क निकष पर कसती है ! अलग-अलग जीवन-सन्दर्भ कविता में नए ढंग से अनुस्यूत कैसे हो सकते हैं- इसके दो खूबसूरत उदाहरण 'शंघाई' और 'यूटोपिया' हैं। -

Sale!

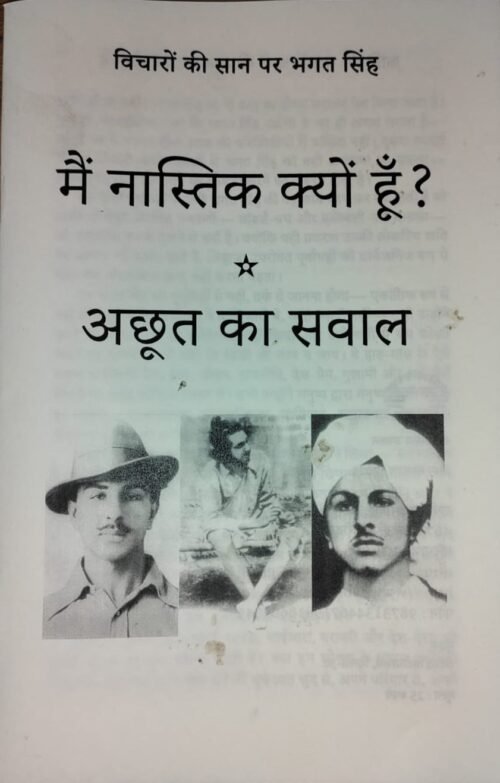

क्रांति हौव्वा नहीं : भगत सिंह को दो तरह का हौव्वा बनाकर पेश किया जाता है। एक तो व्यावहारिकता का कि भगत सिंह पड़ोसी के घर ही अच्छा लगता है- अपने घर में उसका होना आज की परिस्थितियों में वांछित नहीं। दूसरा आदर्श का कि विचारों- कार्यशालाओं से भगत सिंह को नहीं अपनाया जा सकता- उसके लिए जेल और मृत्यु की कामना करने की जरूरत होती है। इन दोनों पूर्वाग्रहों के पीछे भगत सिंह की वह छवि काम कर रही होती है जो उनके दो बेहद प्रचलित प्रकरणों— सांडर्स-वध और एसेम्बली-बम धमाका - को एकांतिक रूप से देखने से बनी है। क्योंकि यही प्रकरण उनकी लोकप्रिय छवि का आधार भी बनाए जाते हैं, लिहाजा उपरोक्त पूर्वाग्रहों को सार्वजनिक रूप से मीन-मेख का सामना प्रायः नहीं करना पड़ता । पर भगत सिंह को पूर्वाग्रहों से नहीं, तर्क से जानना होगा - एकांतिक रूप से नहीं परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। वे क्रांतिकारी थे, आतंकवादी नहीं— तभी उन्होंने कभी भी सांडर्स- वध को ग्लोरिफाई नहीं किया और असेम्बली में बम फोड़ते समय यह सावधानी भी रखी कि किसी की जान न जाय। वे हाड़-मांस के ऐसे मनुष्य थे जिसके प्रेम, स्वप्न, जीवन, राजनीति, देश-प्रेम, गुलामी और धर्म जैसे विषयों पर बेहद लौकिक विचार थे। तभी उन्होंने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के हर स्वरूप — साम्राज्यवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, असमानता, भाषावाद, भेदभाव इत्यादि का पुरजोर विरोध किया। फांसी से एक दिन पूर्व साथियों को अंतिम पत्र में उन्होंने लिखा- 'स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझमें भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। जब उन्होंने मृत्यु को चुना तब भी लौकिकता और तार्किकता के दम पर ही। अगर वे सिर पर कफन बांधे मृत्यु के आलिंगन को आतुर कोई अलौकिक सिरफिरे मात्र होते तो सांडर्स-वध के समय ही फांसी का वरण कर लेते। सांडर्स वध के बाद फरारी और असेम्बली बम कांड के बाद, जब वे भाग सकते थे, समर्पण उनकी अदम्य तार्किकता का ही परिचायक है। भगत सिंह से दोस्ती का मतलब उनकी इसी लौकिकता और तार्किकता को आत्मसात करना भी है। इन अर्थों में यह एक कठिन रास्ता है— न कि जेल, पुलिस, मौत जैसे संदर्भ में। क्या हम ईमानदारी, सच्चाई, साहस, भाईचारा, बराबरी और देश-प्रेम को अपने जीवन का अंग बनाना चाहते हैं? क्या हम शोषण के तमाम रूपों को पहचानने और फिर उनसे लोहा लेने की शुरूआत खुद से, अपने परिवार से, अपने परिवेश से कर सकते हैं? यदि हां, तो घर-घर में भगत सिंह होंगे ही जो शोषण के तमाम पारिवारिक, सामाजिक, जातीय, लैंगिक, राजनैतिक, साम्राज्यवादी एवं आर्थिक रूपों की पहचान करेंगे और उनसे लोहा लेंगे। जेल से भगत सिंह का कहा याद रखिए- 'क्रांतिकारी को निरर्थक आतंकवादी कार्रवाइयों और व्यक्तिगत आत्म- बलिदान के दुषित चक्र में न डाला जाय। सभी के लिए उत्साहवर्धक आदर्श, उद्देश्य के लिए मरना न होकर उद्देश्य के लिए जीना और वह भी लाभदायक तरीके से योग्य रूप में जीना — होना चाहिए।' -विकास नारायण राय

क्रांति हौव्वा नहीं : भगत सिंह को दो तरह का हौव्वा बनाकर पेश किया जाता है। एक तो व्यावहारिकता का कि भगत सिंह पड़ोसी के घर ही अच्छा लगता है- अपने घर में उसका होना आज की परिस्थितियों में वांछित नहीं। दूसरा आदर्श का कि विचारों- कार्यशालाओं से भगत सिंह को नहीं अपनाया जा सकता- उसके लिए जेल और मृत्यु की कामना करने की जरूरत होती है। इन दोनों पूर्वाग्रहों के पीछे भगत सिंह की वह छवि काम कर रही होती है जो उनके दो बेहद प्रचलित प्रकरणों— सांडर्स-वध और एसेम्बली-बम धमाका - को एकांतिक रूप से देखने से बनी है। क्योंकि यही प्रकरण उनकी लोकप्रिय छवि का आधार भी बनाए जाते हैं, लिहाजा उपरोक्त पूर्वाग्रहों को सार्वजनिक रूप से मीन-मेख का सामना प्रायः नहीं करना पड़ता । पर भगत सिंह को पूर्वाग्रहों से नहीं, तर्क से जानना होगा - एकांतिक रूप से नहीं परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। वे क्रांतिकारी थे, आतंकवादी नहीं— तभी उन्होंने कभी भी सांडर्स- वध को ग्लोरिफाई नहीं किया और असेम्बली में बम फोड़ते समय यह सावधानी भी रखी कि किसी की जान न जाय। वे हाड़-मांस के ऐसे मनुष्य थे जिसके प्रेम, स्वप्न, जीवन, राजनीति, देश-प्रेम, गुलामी और धर्म जैसे विषयों पर बेहद लौकिक विचार थे। तभी उन्होंने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के हर स्वरूप — साम्राज्यवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, असमानता, भाषावाद, भेदभाव इत्यादि का पुरजोर विरोध किया। फांसी से एक दिन पूर्व साथियों को अंतिम पत्र में उन्होंने लिखा- 'स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझमें भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। जब उन्होंने मृत्यु को चुना तब भी लौकिकता और तार्किकता के दम पर ही। अगर वे सिर पर कफन बांधे मृत्यु के आलिंगन को आतुर कोई अलौकिक सिरफिरे मात्र होते तो सांडर्स-वध के समय ही फांसी का वरण कर लेते। सांडर्स वध के बाद फरारी और असेम्बली बम कांड के बाद, जब वे भाग सकते थे, समर्पण उनकी अदम्य तार्किकता का ही परिचायक है। भगत सिंह से दोस्ती का मतलब उनकी इसी लौकिकता और तार्किकता को आत्मसात करना भी है। इन अर्थों में यह एक कठिन रास्ता है— न कि जेल, पुलिस, मौत जैसे संदर्भ में। क्या हम ईमानदारी, सच्चाई, साहस, भाईचारा, बराबरी और देश-प्रेम को अपने जीवन का अंग बनाना चाहते हैं? क्या हम शोषण के तमाम रूपों को पहचानने और फिर उनसे लोहा लेने की शुरूआत खुद से, अपने परिवार से, अपने परिवेश से कर सकते हैं? यदि हां, तो घर-घर में भगत सिंह होंगे ही जो शोषण के तमाम पारिवारिक, सामाजिक, जातीय, लैंगिक, राजनैतिक, साम्राज्यवादी एवं आर्थिक रूपों की पहचान करेंगे और उनसे लोहा लेंगे। जेल से भगत सिंह का कहा याद रखिए- 'क्रांतिकारी को निरर्थक आतंकवादी कार्रवाइयों और व्यक्तिगत आत्म- बलिदान के दुषित चक्र में न डाला जाय। सभी के लिए उत्साहवर्धक आदर्श, उद्देश्य के लिए मरना न होकर उद्देश्य के लिए जीना और वह भी लाभदायक तरीके से योग्य रूप में जीना — होना चाहिए।' -विकास नारायण राय